こんにちは、鍵野です。いつもは静かな佐伯上浦ですが、今週末に市議会議員選挙があるということで、朝から選挙カーのスピーカーの声が響いています。

誰かがやらなければならないということでもあるし、大事な仕事だろうとは思うのですが、人の上に立ちたい、リーダーでありたい、多かれ少なかれ権力に惹かれるようなライフスタイルの方々なんだろうなぁ…と思ったりします。

周りから推されて仕方なくという方もいるやもしれませんが、それでも出馬を決めたということは、まんざらでもないということなんでしょうし。

でも揶揄しているわけなく、そういう人がいてくれるからこそ世の中なんとかやっていけるわけで、みんながみんな縁の下の力持ちでも困るし、フォロワーばかりでも困るわけで、引っ張りたい人、目立ちたい人、親分でいたい人がある程度いてくれてよかった!と思います。

車もドライブも好きだけど、自分の名前を連呼する車に乗るなんて、想像するだけで恥ずかしさの極致というか、いたたまれなくなりますね(笑)。

こうして実名で恥ずかしげもなく(笑)ブログを書いている人が言うことではないかもしれませんが、これもライフスタイルの違いですね。ブログは読みたい人だけ読んでくれるからいいんだけど、音は否応なしに耳に届いちゃいますもんね。あれはできないわ~。

セミナーとか講演会をするのも好きで全然いいんですよね。やってて楽しいし充実感と貢献感があるし。それも来たい人だけ来てくれるからですね。街頭演説はできないなぁ…

人に自分の知ってることを伝えるのは大好きなんですが、学校の先生になりたいと思ったことは1ミリもなくて(笑)、これも聞きたくない生徒がいるであろう状況でしゃべるのは嫌だからですね。だから、学校の先生って凄いなぁと思ってます。自分がそういう生徒だったのを棚に上げてなんですが、全然興味がなさそうに仕方ない感じで机に座っている生徒がいたら、すぐめげて退職しちゃうと思います(笑)。

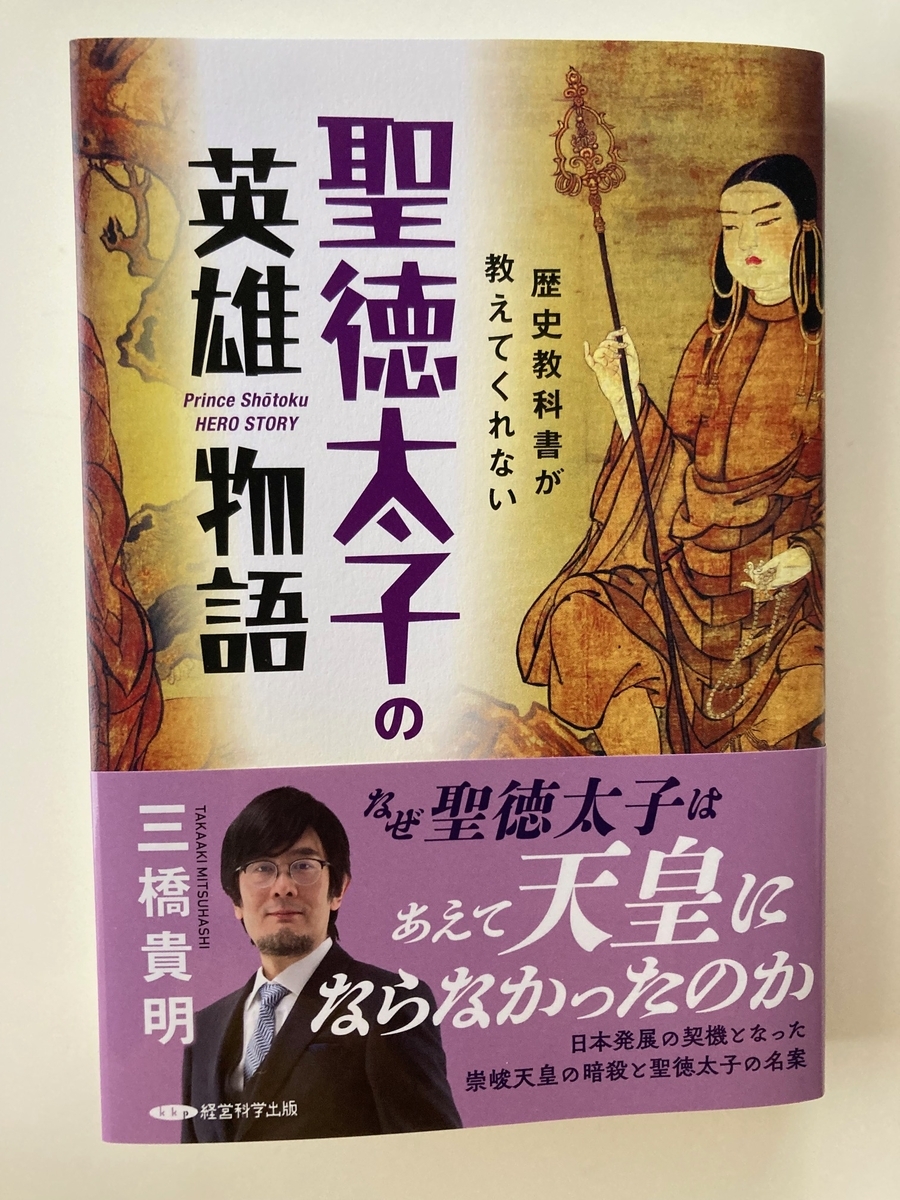

それで、今日のアドラー心理学の話題なんですが、写真『歴史教科書が教えてくれない聖徳太子の英雄物語』という三橋貴明さんの本を読んで、聖徳太子ってアドレリアンだったんじゃないのと思ったということを書いてみようかなと。

蘇我氏と物部氏が崇仏派と廃仏派に分かれて権力闘争をしていた時代がクローズアップされている本なのですが、蘇我馬子の甥にあたる聖徳太子が、歴史上唯一臣下(蘇我馬子が暗殺を命じた)によって暗殺された崇峻天皇の事件から学び、権威は推古天皇に、自らは即位せず権力を振るう(例えば遣隋使の返礼としての使者に会ったのは聖徳太子であったろうとされていますし、十七条憲法を制定するなど)ことにより、以後の日本の二重統治体制、天皇は権威を持つが権力は持たないことで権力を目指すものに倒される対象にならないでおくという体制を作り出した政治的天才であると(そういう言い方ではなかったかもですが)。

二千年以上続く皇統を有するという意味で、現存する国で世界最長の歴史を紡ぎ続けている日本ですが、聖徳太子の活躍がなければ、とっくに皇統は断絶していたかもしれませんね。

で、アドレリアン?と思ったのは、そういう権力闘争への対応、競合する暮らしから協力する暮らしへと、日本人の道徳のモデルとして、制定された十七条憲法に、アドラー心理学に通ずる考え方があるなぁと驚いたからです。

有名な第一条「和をもって貴しとなす」からそうなのですが、Wikipediaからの引用ですが、現代語訳で

「おたがいの心が和らいで協力することが貴いのであって、むやみに反抗することのないようにせよ。それが根本的態度でなければならぬ。ところが人にはそれぞれ党派心があり、大局をみとおしているものは少ない。だから主君や父に従わず、あるいは近隣の人びとと争いを起こすようになる。しかしながら、人びとが上も下も和らぎ睦まじく話し合いができるならば、ことがらは道理にかない、何ごとも成しとげられないことはない。」

とあります。

「協力することが貴い」と、まさに競合から協力へというアドラー心理学そのものですね。また、「人びとが上も下も和らぎ睦まじく話し合いができるならば、ことがらは道理にかない、何ごとも成しとげられないことはない。」も、言葉を大事にするアドラー心理学、暴力ではなく、陰性感情を使わず、話し合いで解決することでなんとかなるよという、楽観的なところも、じつにアドラー心理学!

そして、第十条、同じくWikipediaからの引用ですが、現代語訳で

「 心の中で恨みに思うな。目に角を立てて怒るな。他人が自分にさからったからとて激怒せぬようにせよ。 人にはそれぞれ思うところがあり、その心は自分のことを正しいと考える執着がある。他人が正しいと考えることを自分はまちがっていると考え、自分が正しいと考えることを他人はまちがっていると考える。しかし自分がかならずしも聖者なのではなく、また他人がかならずしも愚者なのでもない。両方ともに凡夫にすぎないのである。正しいとか、まちがっているとかいう道理を、どうして定められようか。おたがいに賢者であったり愚者であったりすることは、ちょうどみみがね〈鐶〉のどこが初めでどこが終わりだか、端のないようなものである。それゆえに、他人が自分に対して怒ることがあっても、むしろ自分に過失がなかったかどうかを反省せよ。また自分の考えが道理にあっていると思っても、多くの人びとの意見を尊重して同じように行動せよ。」

とありますが、凄い!

「人にはそれぞれ思うところがあり、その心は自分のことを正しいと考える執着がある。他人が正しいと考えることを自分はまちがっていると考え、自分が正しいと考えることを他人はまちがっていると考える。(中略)両方ともに凡夫にすぎないのである。正しいとか、まちがっているとかいう道理を、どうして定められようか。」

これなんて、まさに仮想論そのものですね。人は意味づけの世界に生きていると聖徳太子も言ってますね。感動しました。作者が聖徳太子だということを伏せて英訳を海外のアドレリアンに読んでもらったら、これアドレリアンが書いたと思うんじゃないかな(笑)。

そして、「おたがいに賢者であったり愚者であったりすることは、ちょうどみみがね〈鐶〉のどこが初めでどこが終わりだか、端のないようなものである。」というところは、社会統合論そのものですね。ひょっとしたら野田先生の絶対的全体論の考えも入っているかも(笑い)。

さらに「他人が自分に対して怒ることがあっても、むしろ自分に過失がなかったかどうかを反省せよ。」なんて、「エピソード分析」でやることそのものだし。

「また自分の考えが道理にあっていると思っても、多くの人びとの意見を尊重して同じように行動せよ。」は私的感覚や私的論理があるのはわかるけども、社会に組み込まれて生きざるを得ない人間なんだから、共通感覚を大事にしようねと、アドラー心理学が教えていることですね(ただしアドラー心理学では「せよ」じゃなくて、もし今あなたが(あなたの考え方で)困っているなら、とりあえず多くの人の意見も尊重してみませんかという提案にとどめるけども)。

アドラー先生が生まれたのが1870年で、亡くなったのが1937年。今教えられているアドラー心理学の原型が整ってきたのが1920年代と考えると、十七条憲法が制定されたのが604年ということですから、じつに1300年以上遡るわけで、そりゃぁ聖徳太子がアドレリアンだったはずはないので(笑)、鍵野がそう読むからそう読んでいるに過ぎないわけで、そういう目で見たら、世の中の賢人という人が残した言葉のあちらこちらがアドレリアンっぽく見えてくるので、まぁ勝手な話ではあるのですが、それでも日本人として、アドラー先生というヒーローと聖徳太子というヒーローが重なるのは嬉しい!

十七条憲法は日本人の考え方、文化の原型とも言える気がします。とくに第八条は、なんか笑ってしまうというか、これもWikipediaからの引用ですが、現代語訳で

「もろもろの官吏は、朝は早く役所に出勤し、夕はおそく退出せよ。公の仕事は、うっかりしている暇がない。終日つとめてもなし終えがたいものである。したがって、遅く出仕したのでは緊急の事に間に合わないし、また早く退出したのでは、かならず仕事を十分になしとげないことになるのである。」

とあります。

早く出社して遅く退社しろって(笑)、日本人の勤勉性のルーツはここにあったのか(鍵野は違いますが(笑))!

でも、そんなことまで聖徳太子が書かなきゃいけなかったということは、当時の役人はさぼりがちだったのかな(笑)。

(まぁそこはアドラー心理学とは関係なさそうだけど)そんな風に、先ほど紹介した一条と十条が日本人に染み込んだ文化になっているとすると、やっぱり日本人にアドラー心理学は向いてるんじゃないかなと大きな希望が湧いてきました。

もし聖徳太子が生きていてアドラー心理学を学んだら大賛成してくれる気がします! 基本は「和を以て貴しとなす」のままでいいしね(笑)。

聖徳太子のように‥とまでは言いませんが(笑)、政治家のみなさま、市議会議員、県議会議員、国会議員、市長、県知事、総理大臣、その立場でないとできない仕事もたくさんあるんでしょうから、それぞれがそれぞれの個性を活かしつつ市民、県民、国民のために貢献してくださるといいなぁと願っています。

もちろん鍵野も市民、県民、国民としてできることはしていきます!

今日も読んでいただきありがとうございます。

みなさまどうぞよい一日をお過ごしください。

生きとし生けるものが幸せでありますように。